Jika agen AI dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan sosial manusia alih-alih hanya beroperasi di belakang layar, apakah itu diinginkan? Jawabannya mungkin bergantung pada perspektif budaya Anda. Ketika tim peneliti Stanford menerapkan teori psikologi budaya untuk mempelajari apa yang diinginkan orang dari AI, mereka menemukan hubungan yang jelas antara model budaya agensi yang umum dalam konteks budaya dan jenis AI yang dianggap ideal.

Saat ini, pandangan yang berlaku dalam pengembangan AI sering kali berasumsi bahwa orang menginginkan kendali atas teknologi, memperlakukan AI sebagai alat untuk melayani tujuan dan kepentingan individu. Ini adalah hubungan hierarkis yang impersonal. Namun, peneliti psikologi Stanford Xiao Ge dan peneliti postdoc Chun Chen Xu mengatakan pandangan ini bukanlah cara orang di mana-mana berpikir tentang AI, tetapi sebaliknya mencerminkan model budaya keagenan yang lazim dalam banyak konteks budaya kelas menengah Eropa Amerika.

Menurut penelitian mereka, pandangan yang lebih luas terhadap budaya di berbagai kelompok menunjukkan bahwa banyak orang memiliki pandangan yang berbeda tentang peran yang dapat dimainkan oleh AI. Beberapa orang membayangkan AI dengan kapasitas yang lebih tinggi untuk memengaruhi lingkungannya (misalnya, beberapa orang menginginkan AI memiliki perasaan, emosi, dan otonomi). Dalam interpretasi ini, misalnya, beberapa orang membayangkan mesin cerdas yang dapat bertindak secara spontan dan berpartisipasi dalam situasi sosial mereka.

“Ada kebutuhan mendesak untuk menggabungkan persepsi, imajinasi, perhatian, dan kreativitas berbagai kelompok dalam pengembangan AI di masa mendatang. Kami ingin memungkinkan para pemangku kepentingan AI untuk meningkatkan representasi berbagai pandangan dunia dalam desain dan penggunaan AI, sehingga dapat memenuhi kebutuhan segmen masyarakat yang lebih luas,” jelas Ge.

Mengacu pada model budaya yang independen dan saling bergantung, serta hasil dari dua survei daring, tim ini telah mengembangkan kerangka teoritis untuk memahami hubungan ideal manusia dengan AI, yang mereka sajikan dalam makalah baru, “Bagaimana Budaya Membentuk Apa yang Diinginkan Orang dari AI.” Didukung oleh Institut Stanford untuk AI yang Berpusat pada Manusia Program Hibah Benihkarya ini memacu perbincangan penting tentang peran budaya dalam mendefinisikan konsep arus utama AI.

Fondasi Budaya dalam HCI

Banyak studi interaksi manusia-komputer (HCI) telah menyelidiki dampak teknologi terhadap masyarakat di berbagai negara; namun, hanya sedikit peneliti hingga saat ini yang mencoba untuk “membalikkan pembicaraan” untuk melihat bagaimana budaya dapat memengaruhi desain AI atau bagaimana produk AI mencerminkan gagasan budaya.

“Ketika peneliti HCI mempertimbangkan budaya, hal itu cenderung terjadi pada tahap akhir pengembangan—misalnya, dalam hal kegunaan atau desain antarmuka pengguna. Namun, temuan kami menunjukkan bahwa faktor budaya bahkan dapat membentuk penciptaan dan desain awal teknologi serta apa yang dibayangkan oleh para desainer sebagai manfaat dan hasil potensialnya,” kata Jeanne Tsai, profesor psikologi, direktur Stanford Laboratorium Budaya dan Emosidan salah satu rekan penulis makalah tersebut.

Baca studi selengkapnya, Bagaimana Budaya Membentuk Apa yang Diinginkan Orang dari AI

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan AI, para peneliti menerapkan kerangka kerja psikologi budaya yang mapan untuk menggambarkan variasi dalam cara budaya yang berbeda cenderung memandang “diri” dan hubungannya dengan lingkungan sekitar. Dalam model independen, individu memandang diri mereka sendiri sebagai unik dan terpisah dari orang lain dan konteks sosial-fisik. Sebaliknya, model saling bergantung menyatakan bahwa setiap orang terhubung secara mendasar dengan manusia lain, serta dengan lingkungan fisik dan sosial mereka.

Kerangka kerja ini juga melibatkan apakah individu menginginkan dan mengharapkan lingkungan untuk memengaruhi mereka. Para peneliti menyebut faktor ini sebagai “kapasitas untuk memengaruhi.” Orang-orang di beberapa budaya cenderung melihat lingkungan sebagai sumber pengaruh untuk memandu pikiran, perasaan, dan perilaku mereka, sementara yang lain cenderung tidak melihat lingkungan di sekitar mereka sebagai sumber agensi yang aktif.

“Penggunaan kedua dimensi ini dapat membantu kita menemukan interaksi ideal antara manusia dan AI berdasarkan budaya yang berbeda, dan interaksi ini bisa sangat berbeda dengan interaksi yang langsung terlintas di benak kita dalam konteks kelas menengah individualis,” kata salah satu penulis penelitian Hazel Rose Markus, profesor psikologi dan direktur fakultas di University of California, San Diego. Universitas Stanford pusat ilmu perilaku.

Melalui Lensa Dua Model Budaya

Dengan menerapkan kerangka psikologi budaya ini, penelitian sebelumnya dalam ilmu perilaku telah menetapkan:

- Orang di Eropa Amerika konteks budaya cenderung menganut model agensi yang independen dan melihat orang tersebut sebagai sumber pengaruh yang lebih besar daripada lingkungan. Model budaya ini menggambarkan orang sebagai orang yang lebih aktif, hidup, mampu, dan memegang kendali daripada lingkungan mereka. Lebih jauh lagi, orang akan berusaha mengubah lingkungan mereka agar lebih konsisten dengan preferensi, keinginan, dan keyakinan mereka.

- Orang di Cina konteks budaya cenderung mendukung model agensi yang saling bergantung. Oleh karena itu, mereka mungkin memandang batas-batas antara manusia dan lingkungan di sekitarnya sebagai sesuatu yang dapat ditembus dan dibentuk. Dalam konteks ini, orang mungkin mengonseptualisasikan lingkungan sosial dan fisik sebagai sesuatu yang meliputi mereka dan lebih menyukai lingkungan yang lebih aktif, hidup, dan mampu memberikan pengaruh pada manusia.

- Orang di Amerika Afrika Konteks budaya mengadopsi unsur-unsur dari kedua model budaya, dan preferensi mereka mungkin dipengaruhi oleh pengalaman peralihan antara konteks yang dominan independen dan konteks yang dominan berkulit hitam, yang seringkali lebih saling bergantung.

Dengan latar belakang ini, para peneliti Stanford berhipotesis bahwa orang Amerika Eropa akan lebih berupaya mengendalikan AI daripada responden Tiongkok, sementara peserta Tiongkok akan lebih berupaya terhubung dengan AI daripada orang Amerika Eropa. Dan, jika pola sebelumnya berlaku, preferensi orang Afrika Amerika untuk mengendalikan dan terhubung dengan AI akan berada di antara budaya Eropa Amerika dan Tiongkok.

Demikian pula, pada topik lingkungan yang memengaruhi individu, tim menduga akan menemukan warga Amerika Eropa kurang menginginkan AI memiliki karakteristik yang memengaruhi dan warga Tiongkok lebih cenderung menyukai karakteristik ini, sedangkan preferensi warga Amerika Afrika akan berada di antara keduanya.

Menguji Asumsi Teoritis

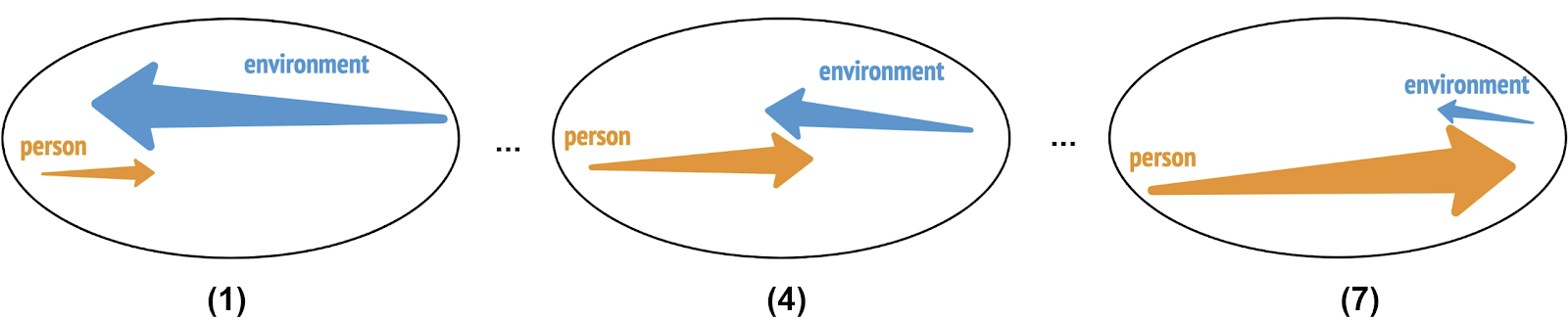

Untuk menguji hipotesis tersebut, tim tersebut pertama-tama membuat survei untuk mengonfirmasi bahwa ketiga kelompok budaya ini pada kenyataannya mengadopsi model yang berbeda mengenai diri dan hubungannya dengan lingkungan. Sebanyak 373 peserta mengamati tujuh variasi grafik yang menggambarkan hubungan antara diri dan lingkungan, mulai dari “Lingkungan sangat memengaruhi orang tersebut” hingga “Orang tersebut sangat memengaruhi lingkungan” dan memilih gambar yang paling menggambarkan keseimbangan ideal mereka di antara keduanya.

Skala bergambar 7 poin (hanya 1, 4 dan 7 yang disajikan untuk tujuan ilustrasi) digunakan untuk mengukur tingkat dan arah pengaruh ideal antara diri dan lingkungan dalam studi pendahuluan. 1 = “Lingkungan sangat memengaruhi orang tersebut,” 7 = “Orang tersebut sangat memengaruhi lingkungan.”

Seperti yang diharapkan, hasil penelitian ini mengungkapkan perbedaan budaya dalam tingkat ideal dan arah pengaruh antara diri dan lingkungan.

Berdasarkan temuan awal ini, tim meneliti bagaimana model budaya ini memengaruhi preferensi orang tentang AI. Mereka melakukan studi lapangan di mana 348 peserta membaca deskripsi singkat tentang AI dan kemudian melihat satu dari enam skenario yang ditetapkan secara acak dari berbagai aplikasi AI dalam konteks manajemen rumah, kesejahteraan, kerja tim, pendidikan, konservasi kebakaran hutan, dan manufaktur. (Misalnya, satu skenario berbunyi: “Bayangkan bahwa di masa depan AI manajemen kesejahteraan dikembangkan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi kesehatan fisik dan mental orang. AI tersebut membuat prediksi dan keputusan yang disesuaikan untuk meningkatkan manajemen kesejahteraan orang.”)

Pada langkah terakhir penelitian, peserta menjawab daftar pertanyaan tentang preferensi mereka terhadap AI dalam situasi ideal. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk selaras dengan model budaya independen/saling bergantung, serta karakteristik inti HCI seperti otonomi AI dan emosi yang dirasakannya.

Menemukan Bukti yang Mendukung Hipotesis

Setelah menganalisis data, tim peneliti menyarankan bahwa budaya membentuk konsepsi orang tentang apa artinya menjadi manusia dan apa yang diinginkan orang dalam interaksi mereka dengan AI. Secara khusus, dibandingkan dengan orang Amerika Eropa, peserta Tiongkok menganggap mengendalikan AI kurang penting, tetapi lebih penting untuk memiliki rasa keterhubungan dengan AI. Sementara itu, orang Amerika Eropa lebih menyukai AI yang memiliki kapasitas pengaruh yang lebih rendah — dengan otonomi, spontanitas, dan emosi yang lebih rendah.

Warga Afrika-Amerika sependapat dengan warga Eropa-Amerika dalam keinginan untuk mengendalikan AI, tetapi mereka berada di antara warga Eropa-Amerika dan warga Tiongkok dalam hal keinginan untuk terhubung dengan AI. Preferensi warga Afrika-Amerika untuk tingkat optimal kapasitas memengaruhi AI berada di antara warga Eropa-Amerika dan warga Tiongkok, seperti yang diprediksi. Khususnya, para peneliti menemukan bahwa meskipun peserta Tiongkok menempatkan kepentingan terendah dari ketiga budaya tersebut pada pengendalian AI, skor rata-rata mereka masih mencerminkan keinginan untuk memiliki kendali atas teknologi tersebut.

“Ada demam emas yang sedang berlangsung untuk mengoptimalkan setiap fungsi perkotaan, mulai dari pendidikan hingga perawatan kesehatan hingga perbankan, tetapi ada kurangnya refleksi dan pemahaman yang serius tentang bagaimana budaya membentuk konsep-konsep ini,” kata Ge. “Pekerjaan kami mengisi celah penting dalam literatur, serta dalam praktik pengembangan AI.”

Tim mengakui beberapa keterbatasan yang melekat dalam pendekatan awal ini yang dapat dieksplorasi dalam penelitian masa depan:

- Ukuran sampel relatif rendah untuk survei.

- Definisi AI sengaja dibuat sangat luas. Memahami bagaimana perasaan orang tentang AI tertentu—chatbot atau algoritma keputusan, misalnya—dapat memberikan wawasan yang lebih luas.

- Studi tersebut tidak meneliti apakah preferensi yang dilaporkan orang selaras dengan interaksi sesungguhnya dengan AI.

Sebagai langkah berikutnya, mereka ingin fokus pada penetapan keandalan dan validitas pengukuran baru yang mereka rancang untuk menangkap model ideal diri seseorang dalam kaitannya dengan lingkungannya.

Kontribusi pada Bidang HCI

Menurut rekan penulis Markus dan Tsai, temuan ini menyajikan wawasan baru yang menarik untuk bidang interaksi manusia-komputer. Dengan karya ini, tim menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk mengembangkan pendekatan empiris yang ketat dan sistematis untuk memeriksa preferensi yang dibentuk secara budaya tentang tujuan, bentuk, dan fungsi AI. Mereka juga menjelaskan pentingnya mengenali standar budaya implisit yang dibangun dalam model interaksi manusia-komputer saat ini. Dari perspektif banyak konteks Barat, sulit untuk membayangkan agensi sebagai sesuatu yang dibagi atau berada di luar orang tersebut. Di luar konteks Barat, ini mungkin, bahkan jelas.

“Jika kita terus bergantung pada model budaya yang sudah ada sebelumnya, kita cenderung membatasi kreativitas dan potensi AI untuk meningkatkan kondisi manusia di seluruh dunia,” kata Xu. Di sisi lain, mudah dibayangkan bahwa jika pengembang mulai memikirkan kembali tindakan manusia dan memanfaatkan berbagai macam ide budaya, era inovasi baru dapat terwujud, memperluas potensi manfaat AI bagi masyarakat dan lingkungan.

Misi Stanford HAI adalah untuk memajukan penelitian, pendidikan, kebijakan, dan praktik AI untuk meningkatkan kondisi manusia. Belajarlah lagi.